S'inscrire

à la lettre de l'Epco

S'inscrire

à la lettre de l'Epco Enseignements

Enseignements Documents

Documents  L'E.p.c-o

L'E.p.c-o L'A.L.I

L'A.L.I Publications

Publications Liens

Divers

Liens

Divers  Espace

Membres

Espace

MembresGeorges-Henri Luquet et l’art de “l’époque du Renne”

Aussi est-ce là ce qui explique le fait que fut d’emblée abandonnée la théorie, jugée naïve, de « l’art pour l’art ». Qui aujourd’hui, sans crainte de passer pour un naïf ou pire pour un ignorant, oserait reprendre à son compte une telle expression ? Si Michel Lorblanchet, dans un ouvrage paru en 1999 et intitulé Naissance de l’art – Genèse de l’art préhistorique, a pu en avoir l’audace, ce ne fut donc qu’en repensant le concept d’art. Loin d’en restreindre le sens à une pratique des beaux-arts, il s’est agi pour lui de penser, bien antérieurement à l’arrivée d’Homo Sapiens en Europe, les compétences induites par l’activité d’une technè, en l’occurrence celle liée à la taille des silex :

« Dans le cours des temps paléolithiques les trouvailles furent spontanées, accidentelles, et généralement sans lendemain. Les graphismes au fil du silex n’étaient que des “formes vacantes”, “autosuffisantes”, trop surprenantes, trop exceptionnelles encore pour qu’elles pussent se charger d’une signification extérieure. Elles ne produisaient soudain que la surprise émerveillé, la délectation de l’acte créateur inattendu. Dans l’innocence des commencements, il y eu ainsi pendant des centaines de millénaires une forme native d’art pour l’art,i. »

Cette expression d’« art pour l’art » ne nous renvoie donc plus ici à l’idée d’une absence d’utilité pour autant qu’elle serait liée à une théorie esthétique du pur plaisir. D’une tout autre façon, elle nous renvoie à un savoir-faire pour autant que, sans intention réfléchie, il devient producteur d’une signification immanente. C’est là ce qui explique qu’alors même que Lorblanchet ouvre son propos en commençant par parler de Georges-Henri Luquet, qui lui aussi, au début du XXe siècle, a pu convoquer cette expression d’« art pour l’art », il conclut son analyse en affirmant que « l’antique Homo estheticus progressivement s’est doublé d’un homo religiosus,ii. » Mais à tenir un tel langage, Lorblanchet transforme les formes qu’Homo sapiens a peintes, sculptées et gravées en un art paléolithique des signes. Tout se passe comme s’il s’agissait pour lui de rendre ces formes signifiantes afin de les sauver d’une imaginaire gratuité, insupportable car inintégrable au sein de quelque interprétation que ce soit.

Ce qui toutefois ici retient notre attention, c’est moins ce geste spéculatif que Lorblanchet partage avec presque tous ses confères préhistoriens, que le fait, quant à lui fort rare, qu’il fasse référence non seulement à Georges-Henri Luquet, mais plus encore à ses « excellents écrits sur l’art paléolithique,iii », tant il est vrai que ces derniers semblent comme passés de mode.

Luquet, né en 1876 et mort en 1965, est aujourd’hui encore un peu connu pour ses travaux de psychologie concernant les dessins d’enfants, et en particulier pour son ouvrage de 1927 intitulé Le dessin enfantiniv. Et pourtant, comme le note Michel Lorblanchet, Luquet a pu écrire, entre 1910 et 1930, un nombre important d’étudesv consacrées à cet art paléolithique pariétal nouvellement découvert. Or si ces travaux nous importent, ce n’est pas parce qu’il leur arrive parfois de convoquer le concept d’« art pour l’art », mais parce qu’en faisant se croiser un intérêt pour le dessin enfantin et un autre pour l’art paléolithique, ils ont indéniablement ouvert une voix qui, n’étant pas remarquée, fut trop vite abandonnée.

À l’époque où Luquet commence à s’intéresser aux questions que posent cet art paléolithique, celui-ci n’est plus seulement un art mobilier, comme depuis l’exploration des cavernes lors de la seconde moitié du XIXe siècle, mais il est également devenu un art pariétal. Les polémiques concernant son authentification ont cessé depuis le revirement d’Émile Cartailhac en 1902 et son « Mea culpa d’un sceptique ». Or cela signifie que s’il était auparavant possible de s’extasier devant l’indéniable subtilité de quelques parures ou statuette en les pensant en termes de raffinement et d’esthétisme, la découverte en revanche d’œuvres pariétales péniblement accessibles, privait désormais de toute pertinence l’idée d’un « art pour l’art ». L’époque de Gabriel de Mortillet (1821-1898) était, d’un coup, révolue, lui qui en 1869, dans son Essai de classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l’activité humaine, pensait l’art mobilier des cavernes comme un art ayant en lui-même une finalité esthétique. D’une même façon, était également révolu celle, une génération après, d’Édouard Piette qui non seulement soutenait encore en 1897, dans ses Études d’ethnologie préhistorique, les mêmes thèses, mais qui plus encore découvrit en 1894, dans la grotte du Pape à Brassempouy, dans les Landes, la célèbre « Dame à la capuche » [fig. 2]. Car enfin, si ce n’était sa date de réalisation, aujourd’hui rapportée à quelques 23 000 ans, quelles raisons pouvait-il avoir de proposer une autre interprétation qu’esthétique ? Réalisée en ivoire de mammouth et d’une hauteur de seulement 36 mm, cette œuvre, aujourd’hui conservée au Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, figure une très belle et très fine tête de femme coiffée. N’ayant aucun caractère apparent qui puisse lui conférer une quelconque dimension explicitement magique ou religieuse, elle ne cesse, aujourd’hui encore, de nous apparaître comme une œuvre d’art au même titre que d’autres pourtant bien plus récentes.

Or c’est à la naïveté de cette première réception-là que mettait fin l’officialisation de l’art pariétal en France, dès 1902. Si les hommes et les femmes de l’époque du Renne, époque qu’on ne savait encore précisément dater, avaient su réaliser des telles œuvres en des lieux comme Le Figuier, La Mouthe, Chabot, Marsoulas, Les Combarelles ou encore Font-de-Gaume, tous découverts entre 1894 et 1901, lieux si peu accessibles et plongés dans une profonde pénombre, c’est que leurs productions ne pouvaient relever d’une dimension esthétique, que le concept issu de la philosophie kantienne de « finalité sans fin » n’était en rien pertinent pour en penser la réalité, et peut-être même que l’idée d’art était inappropriée. Et comment leur donner tort ?

C’est Salomon Reinach qui, le premier, lança la charge en publiant en 1903 un article intitulé « L’art et la magie. À propos des peintures et des gravures de l’âge du renne ». Il fut bientôt suivi par d’autres, dont Henri Bégouën, publiant en 1912, dans les Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, un article intitulé « Les statues d’argile préhistoriques de la caverne du Tuc d’Audoubert (Ariège) », caverne découverte sur sa propriété. Ces hommes, auxquels il faut joindre notamment Émile Cartailhac ou le jeune abbé Breuil, avançaient alors une thèse d’apparence bien plus réaliste : celle faisant de l’art pariétal un art magico-religieux, et plus précisément encore un art propitiatoire de la chasse, voire de la fécondité.

Or c’est en prenant au sérieux ces travaux, mais en ne s’en satisfaisant étonnamment pas, que Georges-Henri Luquet, fort de son intérêt pour les dessins d’enfant, avança une tout autre interprétation. Certes, il le fit parfois en s’inscrivant dans une naïve opposition aux thèses de Reinach et Bégouën. Ainsi, là où ces derniers parlaient d’une thèse magico-religieuse à partir d’une logique de l’intérêt, Luquet pouvait inverser cette dernière en une logique du désintérêt et même reprendre à son compte l’expression d’« art pour l’art ». C’est là ce qu’il affirmera, par exemple, dans un article de 1913 intitulé « Le problème des origines de l’art et l’art paléolithique » : « La destination pratique, écrit-il, s’est-elle surajoutée après coup à un art primitivement désintéressé, ou au contraire est-ce postérieurement qu’un art d’abord pratique a pris ce caractère de “finalité sans fin” qui est, selon Kant, la définition de l’art ?vi » Et c’est encore dans un tel horizon conceptuel qu’il pense en 1926, en publiant L’art et la religion des hommes fossiles :

« L’Homme avait l’idée qu’un objet (ici son propre corps) acquérait de la beauté par l’addition d’éléments dont le seul rôle était de l’embellir, c’est-à-dire sous une forme aussi rudimentaire qu’on le voudra, l’idée de “l’art pour l’art”,vii. »

Et pourtant de tels propos, somme toute assez maladroits, ne nous reconduisent pas aux thèses des premiers inventeurs de l’art mobilier paléolithique. Pour Luquet l’enjeu est tout autre et en vérité il ne consiste en rien moins qu’en une tentative de changement de paradigme herméneutique. Pour le dire d’un mot, ou du moins d’une phrase, là où Reinach et Bégouën pensaient en termes d’utilité pragmatique tout en sollicitant les premiers le comparatisme ethnographique afin de trouver des éléments de prise conceptuelle sur cette activité préhistorique en manque de récits, Luquet va quant à lui la rapporter à la pratique du dessin d’enfant.

Certes, un tel rapprochement ne pouvait guère qu’occasionner des malentendus. Toutefois loin de faire de cet art pariétal un art enfantin manquant de maîtrise et de savoir-faire, il s’agissait plutôt, en ne cessant de questionner l’origine, de prendre au sérieux la puissance fondamentalement émotionnelle de cet art. Et en effet, cette question de l’origine de l’art n’est pas tant pour Luquet un problème de type chronologique qu’anthropologique. Tout se passe ici comme si l’ontogenèse récapitulait la phylogenèse et comme s’il se jouait chez l’enfant, dans l’acquisition de sa capacité à dessiner, ce qui s’est joué chez les premiers sapiens à l’époque aurignacienne dans leur acquisition du dessin : la figuration et la mise à distance concomitante du réel perçu, ou encore les étapes menant du « réalisme fortuit » au « réalisme intellectuel »viii, selon les concepts convoqués dans l’ouvrage de 1927 consacré au dessin enfantin.

C’est en cela que cet art des premiers hommes pouvait désormais nous rapporter à l’enfance de l’art sans pour autant être un art enfantin. Autrement dit, non seulement le modèle du dessin d’enfant devient ici un paradigme pertinent lorsqu’il s’agit d’interpréter la naissance des gestes fondamentaux de l’artiste, mais plus encore son œuvre peut désormais être comprise comme forme plutôt que comme signe.

Or cette thèse est décisive à plus d’un titre, et c’est là ce qui motive notre relecture des propos aujourd’hui trop oubliés de Luquet. Sans tomber dans la logique naïve et illusoire des précurseurs, il importe de prendre la mesure de cette voie nouvelle qui s’ouvre avec de tels propos. Et nouvelle est véritablement cette voie, car sous l’intitulé d’art primitif, Luquet s’est efforcé de penser l’art comme autre chose que le signe d’une histoire religieuse ou socio-culturelle, sans pour autant le ramener à l’idée d’une belle réalisation à des fins d’agréments, allant même parfois jusqu’à interroger la pertinence du concept d’esthétique :

« L’art classique des civilisés adultes n’est point, comme l’a cru longtemps l’esthétique, la seule forme possible d’art figuré. En fait, il en existe une autre, caractérisée par des tendances opposées. Elle se rencontre à la fois chez nos enfants et chez les adultes, même des professionnels, de milieux humains nombreux et variés sur lesquels nous sommes renseignés par la préhistoire, l’histoire et l’ethnographie. Ces productions artistiques ayant comme caractère commun leur opposition à celle des civilisés adultes, il est légitime de les réunir en un genre unique, auquel convient le nom d’art primitifix. »

L’art primitif n’est donc ni simpliste ni inabouti. Il rend bien plutôt visible les gestes premiers de la création graphique et plastique par lesquels l’individu fait surgir des formes avant que celles-ci ne deviennent des signes. Et c’est pourquoi sa compréhension ouvre à une intelligence que le philosophe va nommer non intentionnelle de l’art, entendant par là qu’il n’existe pas encore d’intention mimétique de reproduction, puisque précisément rien n’a encore été produit. Certes cette compréhension du caractère non intentionnel de l’activité artistique reste encore modeste, car fort peu précisée. Toutefois, elle ouvre indéniablement une brèche dans la logique du signe en contrevenant à l’idée qu’une intention de signification puisse prévaloir au sein de la production d’une forme, au point d’être nécessairement requise.

Comment naît l’art avant l’intention de le produire ? Voilà la question que nous pose chaque premier dessin d’enfant ; or c’est cette énigme là que Luquet perçoit dans les productions pariétales des Paléolithiques. « Au moment initial, note-t-il, cette conscience ne peut dériver de l’exécution antérieure d’œuvres d’art intentionnelles, puisqu’il n’en existe pas encore ; elle doit donc avoir sa source dans la production involontaire d’imagesx. »

Bien que son propos prenne parfois l’apparence d’une psychologie descriptive relativement naïve, Luquet va se montrer profondément attentif à la qualité des formes représentées, évitant ainsi de les reconduire à de purs signes. Telle est une des conséquences de la distinction qu’il propose entre « réalisme visuel » et « réalisme intellectuel ».

Si une image est dite ressemblante en cela que, pour un individu qui se rapporte à un modèle, elle « reproduit ce que son œil en voit », alors elle est évaluée en fonction d’un « réalisme visuel ». Mais si elle « traduit ce que son esprit en sait », alors elle relève d’un « réalisme intellectuel »xi. Ainsi,

« la représentation d’éléments de nature non visuelle, le rabattement, l’exemplarité et ses corollaires : transparence, détachement et déplacement des parties d’un même objet, étagement des plans, mélange de points de vue, nous ont paru n’être que des expressions variées d’une même tendance fondamentale, le réalisme intellectuel, qui se rencontre également sous les mêmes formes dans les dessins de nos enfantsxii. »

Certes, au sein de l’art paléolithique, une telle distinction n’entend pas être généralisée. On ne saurait par exemple en faire grand usage afin de décrire les peintures si savantes du site solutréen de Lascaux. Mais de même qu’elle trouve toute sa pertinence lorsqu’il s’agit de décrire l’iconographie de la grossesse dans l’art chrétien primitif [fig.3], elle se révèle puissamment suggestive lorsqu’on se rapporte à certaines gravures magdaléniennes retrouvées dans la grotte de La Marche, située à Lussac-les-Châteaux (Vienne), et datée environ de 14 300 ans BP. Là, comme Luquet il avait pu le mettre en évidence dans une étude publiée en 1924, ce que montre la vision de l’enfant par transparence dans le sein de la Vierge Marie, c’est « ce que l’esprit en sait », et non « ce que l’œil en voit ». Et c’est pourquoi l’être figuré n’est alors pas un fœtus, mais bien un enfant-roi triomphantxiii.

Or c’est très étrangement ainsi qu’il est possible de se rapporter à une pierre gravée de La Marche [fig.4]. Y sont figurés une femme enceinte et un nouveau-né dont il faut se demander si ce dernier ne correspond pas plutôt à un invisible fœtus. Ainsi l’analyse que Nicolas Mélard a mené de cette pierre a montré d’une part que la représentation de l’enfant a bel et bien été superposée à celle de la femme, comme si son motif s’inscrivait sinon en elle du moins sur elle, et d’autre part que le double tracé de l’occiput enfantin, loin de relever d’un repentir, est bien intentionnel. Rien n’interdit donc de penser que le graveur a ainsi figuré non seulement ce qu’il ne pouvait qu’imaginer, à savoir l’enfant in utero, mais plus encore la plasticité de son crâne à la naissance, qu’il a bien dû, quant à lui, constaterxiv.

Si cette thèse du réalisme intellectuel ne peut certes pas être naïvement généralisée, elle peut en revanche décrire la pertinence inventive d’un dessin datant de plus de 14 000 ans, qui grave non ce que l’œil voit mais bien ce que l’esprit en sait.

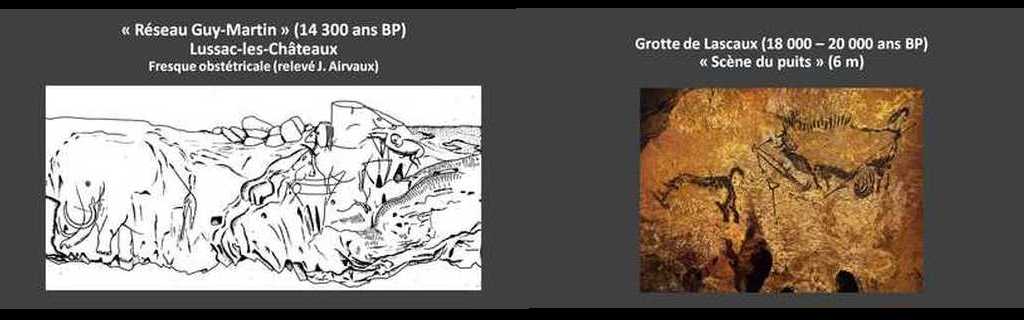

À cette magnifique intuition de Luquet, il faudrait d’ailleurs ajouter la description de ce qu’il nommait en 1927 « la narration graphique » et qui pourrait avec profit venir éclairer ce que Jean Airvaux a découvert en 1990 dans une galerie nommée « réseau Guy-Martin » [fig.5] surplombant la grotte de La Marche, à savoir ce que ce dernier a présenté comme une « fresque “obstétricale”xv ».

À proprement parler, cette extraordinaire « fresque » composée de fines gravures s’intègre dans un ensemble représentant, de gauche à droite, un imposant mammouth d’une longueur à lui seul de 51 cm, puis de façon proportionnée plusieurs autres animaux dont un cheval sur la tête duquel se superpose clairement une vulve, juste entrouverte. Or celle-ci figure le début d’un autre ensemble qu’il est difficile de ne pas voir au sein d’une unité narrative et qui, quant à lui, ne respecte plus les proportions des figures précédentes. Compris « globalement dans un carré d’environ 220 mm de côtéxvi », c’est au total trois vulves de plus en plus dilatées qui sont gravées… ainsi qu’un nouveau-né en position fœtale et par ailleurs relativement proportionné à la vulve dont il pourrait sortir. Exceptionnel par sa qualité, cet ensemble, comme l’écrit Jean Airvaux, « se rapporte indiscutablement à la succession des états physiologiques relatifs au processus de grossessexvii ».

Que déduire d’une telle analyse et pourquoi, bien au-delà de la naïveté de certaines de ses formulations telles qu’elles sont prises dans les controverses de son temps, le travail de Luquet nous intéresse-t-il ?

En accordant une telle attention à la question de la forme prise dans sa dimension picturale et graphique, Luquet a su la dissocier de la question du signe et ne pas trop vite la rabattre sur elle, ouvrant ainsi une nouvelle voie qui consiste à méditer les enjeux émotionnels autant qu’anthropologiques de la production graphique. Ainsi, dès 1913, contestant la thèse magique qui réduit les animaux représentés, selon qu’ils sont ou non redoutables, à n’être que des signes de crainte ou de désir, il signale que, si obsession de représentation il y a, celle-ci a pu « se traduire par l’art, geste graphique : l’art pouvait donc n’être, en dehors de toute intention magique, qu’une forme particulière de l’expression des émotions,xviii. »

Or un tel propos n’a rien d’approximatif, car ce qu’il nous fait comprendre, c’est que l’image peinte à laquelle nous sommes confrontés ne peut pour nous avoir de puissance évocatrice que parce qu’elle est d’abord non un signe mais une forme. Un signe signifie. Or pour signifier, les Homo sapiens du paléolithique, comme nous, parlaient et, comme nous, devaient développer des intentions de significations, parfois claires, parfois confuses. Qu’ils ne possédaient pas l’écriture ne signifient donc pas qu’ils méconnaissaient l’usage des signes, y compris graphiques : points, traits, et figures tectiformes, comme les nommait l’abbé Breuil, sont présents sur les parois des cavernes. Mais ce ne sont pas pour autant des formes picturales. [Cf. fig. 6 et 7] La série de “doubles points” [ ::: ] qui, dans la “scène du Puits” de la grotte de Lascaux, est peinte à l’arrière-train du rhinocéros ne peut être confondue avec la figuration de l’animal. L’un est un signe, l’autre une forme. Ces doubles points signifient très probablement quelque chose, même si la connaissance certaine de cette signification nous est désormais à jamais manquante. Or si l’expressivité de la forme figurée quant à elle ne nous fait pas défaut, c’est précisément qu’elle n’est pas, ni n’a jamais été, un signe comme tel susceptible d’être doté d’un sens transparent ou cryptique. Picturale, composée de traits et de couleurs, cette forme ne signifie pas, c’est-à-dire ne signifie ni ceci ni cela. Elle exprime une présence, en l’occurrence animale. Tout autre est donc son impact. Visuel, celui-ci est porteur d’une émotion qui, par la qualité de sa réalisation, donc de sa mise en forme, nous confronte à la présence d’un animal à la fois proche et lointain de l’homme qui le peint. Elle nous confronte à la proximité d’une énigme alors familière. Aussi pour nous qui en sommes désormais loin, ce qui vient émotionnellement nous troubler c’est, d’une part, la qualité de cette figuration et la maîtrise que son art présuppose, mais, d’autre part, le surgissement de cette présence par laquelle, du simple fait de la figuration, l’homme se montre dans sa différence d’avec l’animal.

Remarquer cela, c’est conférer à cet art un enjeu anthropologique, voire existentiel, auquel il semble que Luquet, parmi les premiers, ait su être attentif. Analysant en effet de façon comparée, dans un texte publié en 1910, les dessins d’enfants et les productions figuratives des hommes du paléolithique, il remarque que, chez l’enfant, « dans nombre de cas, ses premiers animaux sont des bonshommes horizontaux. » Or à l’inverse, les œuvres du paléolithique supérieur représentent les hommes comme « des animaux redressés verticalement […] ces hommes sont en quelque sorte coulés dans le moule des quadrupèdes. »xix Que l’on songe ici, afin de bien saisir le propos de Luquet, aussi bien à cette représentation aurignacienne [fig.8] de « L’homme lion » découverte à Hohlenstein-Stadel ou à ces représentations magdaléniennes [fig.9 et 10] de la grotte ariégeoise des Trois-Frères.

Si modeste soit-il, un tel propos est donc fort remarquable tant il signale une première attention au schème existentiel qui se joue dans la production des œuvres d’art. Comment en effet ne pas porter attention au fait que la verticalité que l’homme partage avec les végétaux le différencie des animaux, pris qu’ils sont dans la seule dimension de l’horizontalité ; et plus encore que l’acquisition de cette verticalité vient le singulariser entre tous les vivants. Or une telle attention rend sensible aux formes représentées autrement qu’en ayant la tentation naïve de les rapporter à une expression décorative ou ludique. Aussi faut-il émettre l’idée que ce qu’il y a de saisissant, car originaire, dans l’œuvre d’art des Paléolithiques, relève de la première figuration de la différence anthropologique, c’est-à-dire de ce qui fait d’un humain un existant et non plus simplement un vivant parmi les vivants.

Certes, chez Luquet, un tel propos n’est nullement formulé de façon explicite. Encore trop dépendante d’une terminologie esthétique traditionnellement kantienne qui inhibe sa conceptualité et en outre embarrassée par les polémiques de son temps, son attention à la dynamique sinon existentielle du moins anthropologique des formes sera restée approximative. Toutefois, à une époque où ses contemporains restent quant à eux pris, comme parfois les nôtres, dans la pauvreté d’une représentation qui assimile l’art à une belle décoration, refusant ainsi de voir en sa forme la façon dont une existence se montre à nous, il aura, quant à lui, avec cette analyse des œuvres pariétales du paléolithique supérieur, ouvert une voie à une approche existentielle des formes artistiques.

ii Ibid., p. 272.

iii Ibid., p. 9.

iv Georges-Henri Luquet, Le dessin enfantin [1927], Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1991.

v Cf. luquet-archives.univ-paris1.fr/

vi G.-H. Luquet, « Le problème des origines de l’art et l’art paléolithique », dans Revue philosophique de la France et de l’Étranger, tome LXXV, 1913, p. 471-472.

vii G.-H. Luquet, L’art et la religion des hommes fossiles, Paris, Masson & Cie, 1926, p. 131.

viii Georges-Henri Luquet, Le dessin enfantin, op. cit., ch. VII et IX.

ix G.-H. Luquet, L’art primitif, Paris, G. Doin & Cie, 1930, p. 248 (texte accessible sur le site http://luquet-archives.univ-paris1.fr, rubrique « anthropologie ethnologie).

x Ibid., p. 249.

xi Ibid., p. 67.

xii Ibid., p. 251.

xiii G.-H. Luquet, « La représentation par transparence de la grossesse dans l’art chrétien », Revue archéologique, 1924, p. 132-149 (texte accessible sur le site http://luquet-archives.univ-paris1.fr, rubrique « anthropologie ethnologie).

xiv Nicolas Mélard, « Pierres gravées de La Marche à Lussac-les-Châteaux (Vienne) : techniques, technologie et interprétations », Gallia Préhistoire, n°50, Paris, CNRS Éditions, 2008, p. 174.

xv Jean Airvaux, L’art préhistorique du Poitou-Charentes. Sculptures et gravures des temps glaciaires, Paris, La Maison des roches, 2001, p. 134.

xvi Ibid., p. 134.

xvii Ibid., p. 135.

xviii G.-H. Luquet, « Le problème des origines de l’art et l’art paléolithique », op. cit., p. 479.

xix G.-H. Luquet, « Sur les caractères des figures humaines dans l’art paléolithique », dans L’Anthropologie, t. XXI, 1910, respectivement p. 417 et 422.